「ビールにはどんな種類があるの?」「美味しく飲むコツは?」そんな疑問をお持ちではありませんか?ビールの歴史や種類、飲み方、料理とのペアリング、健康への影響まで、初心者にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、自分にぴったりのビールを見つけ、より深く楽しめるようになります。ビール選びに迷っている方や、新しい楽しみ方を知りたい方は必見です!

1. ビールとは?基本を押さえよう

ビールは、世界中で親しまれている最も歴史のあるアルコール飲料の一つです。その種類や製法は多岐にわたり、国や地域ごとに異なる文化が育まれてきました。本章では、ビールの基本知識として「定義と特徴」「主な原材料」「アルコール度数と種類」について詳しく解説します。

ビールの定義と特徴

ビールとは、麦芽(モルト)を主原料とし、ホップ、酵母、水を加えて発酵させた炭酸を含むアルコール飲料です。一般的に、下面発酵(ラガー)と上面発酵(エール)の2種類に大別され、それぞれ異なる風味や香りを持っています。

世界各国には法律や基準があり、日本では「酒税法」によって「麦芽比率が50%以上」であるものをビールと定義しています。それ未満のものは「発泡酒」や「新ジャンル(第三のビール)」として区別されます。

ビールの最大の特徴は「爽快なのどごし」と「適度な苦み」にあります。特にホップの苦みや香りは、ビールの個性を決める重要な要素です。また、炭酸が含まれていることで清涼感が増し、食事との相性も良いため、世界中の食文化に溶け込んでいます。

ビールの主な原材料(麦芽・ホップ・水・酵母)

ビールの味や香りを決める主な原材料は以下の4つです。

1. 麦芽(モルト)

麦芽は、大麦を発芽・乾燥させたもので、ビールの主成分です。麦芽の種類によって色や風味が変わり、淡色麦芽を使うと軽やかな味わいに、濃色麦芽を使うとコクのある深い味わいになります。

2. ホップ

ホップは、ビールに特有の苦みと香りを与える植物です。また、ホップには抗菌作用があり、ビールの保存性を高める役割もあります。ホップの品種によって香りの強さや苦みのバランスが変わるため、クラフトビールではホップの種類にこだわった商品も多く見られます。

3. 水

ビールの約90%は水でできており、水の硬度やミネラル成分が味わいに影響を与えます。例えば、硬水を使うとしっかりした苦みが出やすく、軟水を使うとまろやかな口当たりになります。歴史的に、有名なビールの産地では水質が重要視されてきました。

4. 酵母

酵母は、ビールの発酵を担う微生物で、糖をアルコールと炭酸ガスに変える働きを持ちます。酵母の種類によって発酵の仕方が異なり、下面発酵酵母を使うとラガービール、上面発酵酵母を使うとエールビールになります。酵母由来の香りがビールの個性を決めるため、特にクラフトビールでは酵母の選定が重要視されています。

ビールのアルコール度数と種類

ビールのアルコール度数は一般的に4%~6%の範囲が主流ですが、種類によってはそれ以上のものもあります。例えば、ライトビールは3%台のものもあり、ボックビールなどの濃厚なスタイルでは7%を超えることもあります。

また、ビールの種類は発酵方法によって大きく以下の2つに分類されます。

1. ラガービール(下面発酵)

ラガービールは、低温(5~10℃)で発酵する下面発酵酵母を使用したビールで、スッキリした飲み口が特徴です。世界のビール市場の約9割を占め、日本の大手ビールメーカーが提供するピルスナータイプのビールもラガーの一種です。

2. エールビール(上面発酵)

エールビールは、常温(15~25℃)で発酵する上面発酵酵母を使用し、フルーティーな香りや豊かな味わいが特徴です。IPA(インディア・ペールエール)やスタウトなどが代表的なスタイルで、クラフトビールブームとともに日本でも人気が高まっています。

近年では、低アルコールビールやノンアルコールビールの需要も増えており、健康志向の人々に向けた新たな選択肢が広がっています。

まとめ

ビールは、麦芽・ホップ・酵母・水というシンプルな原材料から作られていますが、その組み合わせや発酵方法によって、実に多様な種類が存在します。ラガーの爽快なのどごしを楽しむもよし、エールの芳醇な香りを堪能するもよし。自分好みのビールを見つけることで、さらにその魅力を深く味わうことができるでしょう。

2. ビールの歴史:世界と日本の歩み

ビールは、世界最古のアルコール飲料のひとつであり、古代文明とともに発展してきました。現在では世界中で親しまれる飲み物ですが、その歴史を振り返ると、各地の文化や技術の進化と密接に関わっていることがわかります。ここでは、ビールの起源から日本における歴史、そして近年のクラフトビールブームに至るまでの歩みを詳しく解説します。

ビールの起源:古代メソポタミアから現代へ

ビールの起源は、今から約5000年以上前の古代メソポタミア文明にまでさかのぼります。シュメール人は大麦を発酵させた飲み物を作っており、当時の粘土板にはビール造りの記録が残されています。これは人類最古の醸造記録のひとつとされています。

その後、ビールの製法は古代エジプトに伝わり、労働者の栄養補給や宗教儀式に用いられるようになりました。さらに、ローマ帝国の拡大とともにヨーロッパ各地に広まり、各地で独自のビール文化が発展していきます。

中世に入ると、ヨーロッパの修道院がビール造りを本格的に発展させました。特にドイツやベルギーの修道院では、ビールの品質を向上させるための技術が磨かれ、現在のビールの原型が形成されていきました。この時代には、殺菌作用を持つホップが本格的に使用されるようになり、ビールの風味や保存性が大きく向上しました。

ヨーロッパでの発展とラガーの誕生

近世に入ると、ビールの醸造技術はさらに進化し、17世紀から19世紀にかけて近代的なビール製造の基盤が確立されました。特に19世紀には、下面発酵によるラガービールの誕生がビール業界に革命をもたらしました。

ラガービールは、低温で発酵させることでクリアな味わいとスムーズなのどごしが特徴となり、ドイツやチェコを中心に広まりました。1842年には、チェコのピルゼンでピルスナーが誕生し、黄金色で爽快な飲み口のこのスタイルは、現在世界で最も飲まれているビールの一つとなっています。

また、19世紀には産業革命の影響でビールの大量生産が可能になり、鉄道輸送の発展によりビールが広範囲に流通するようになりました。これにより、ビールは庶民の飲み物としてさらに普及していきました。

日本におけるビールの歴史:江戸時代から現代まで

日本にビールが初めて伝わったのは江戸時代とされています。オランダの商人が長崎の出島に持ち込んだのが最初の記録とされており、当時は一部の外国人向けの飲み物でした。

明治時代に入ると、日本国内で本格的なビール醸造が始まります。1870年には横浜で「スプリング・バレー・ブルワリー」が設立され、これが日本最初のビール醸造所となりました。その後、札幌麦酒(現在のサッポロビール)や麒麟麦酒(キリンビール)、アサヒビールなどの大手メーカーが登場し、日本のビール産業は急速に発展しました。

戦後になると、日本のビール市場は大きく拡大し、大手メーカーによるラガービールが主流となります。特にピルスナースタイルのビールが好まれ、現在でも国内のビール市場の大部分を占めています。

日本のクラフトビールブームの背景

1994年に日本の酒税法が改正され、小規模醸造が許可されるようになったことで、日本でもクラフトビールの文化が広がり始めました。これにより、個性的なビールを生み出すブルワリーが次々と誕生し、多様なスタイルのビールが市場に登場しました。

特に、地元の食材や伝統的な発酵技術を活かした「地ビール」が人気を集め、日本各地で特色あるビール造りが行われています。また、IPAやスタウトなどの海外発祥のビールスタイルも注目され、クラフトビール愛好家の間で広く支持されています。

近年では、健康志向の高まりから低アルコールビールやノンアルコールビールの需要も増えています。さらに、クラフトビールのブームにより、飲食店や専門店でも多様なビールを提供する店舗が増え、日本のビール文化はますます豊かになっています。

まとめ

ビールの歴史は古代文明から始まり、ヨーロッパでの発展を経て、現在の多様なスタイルへと進化してきました。日本でも独自のビール文化が育まれ、大手メーカーによる定番ビールからクラフトビールまで幅広い選択肢があります。

ビールの歴史を知ることで、今飲んでいる一杯の背景にあるストーリーを楽しむことができます。次にビールを飲むときは、そのルーツや製法にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

クラフトビール初心者向けの完全ガイド!おすすめのビール銘柄や選び方、グラスや温度管理のコツ、料理とのペアリングまで詳しく解説。この記事を読めば、自宅でビールをもっと美味しく楽しめるようになります。初心者でも失敗しないビールの選び方を知りたい方は必見です!

3. ビールの種類を徹底解説!自分好みを見つけよう

ビールにはさまざまな種類があり、それぞれに異なる風味や特徴があります。大きく分けると、低温発酵で作られる「ラガー系ビール」と、常温発酵で作られる「エール系ビール」の2つのスタイルが存在します。さらに、日本のクラフトビールシーンでは、地域ごとに個性的なビールが生み出されています。本章では、それぞれのビールの特徴を詳しく解説し、自分好みのビールを見つけるヒントを提供します。

ラガー系ビール(低温発酵)

ラガービールは、低温(5~10℃)で発酵させる下面発酵酵母を使用したビールで、すっきりした味わいと爽快なのどごしが特徴です。世界のビール市場の約9割を占め、日本の大手メーカーの主流もラガー系ビールです。

ピルスナー:日本の大手ビールの主流

ピルスナーは、1842年にチェコのピルゼン地方で誕生した黄金色のビールです。キレのある爽快な飲み口と適度な苦みが特徴で、日本のビール市場では最も一般的なスタイルです。キリン一番搾りやアサヒスーパードライ、サッポロ黒ラベルなどのビールは、このピルスナースタイルに分類されます。

デュンケル:濃色ラガーの深い味わい

デュンケルは、ドイツ発祥の濃色ラガービールで、カラメルのような甘みと麦のコクが感じられます。黒ビールほど苦みが強くなく、まろやかな口当たりが特徴です。比較的アルコール度数も控えめで、飲みやすい濃色ビールとして人気があります。

ボック:アルコール度数の高いラガー

ボックは、ドイツ生まれのアルコール度数がやや高めのラガービールで、モルトの甘みとリッチな風味が特徴です。特に「ドッペルボック」と呼ばれる種類は、アルコール度数が7%以上になるものも多く、飲みごたえがあります。寒い季節に楽しむビールとしてもおすすめです。

エール系ビール(常温発酵)

エールビールは、常温(15~25℃)で発酵させる上面発酵酵母を使用したビールで、豊かな香りと奥深い味わいが特徴です。クラフトビールの分野では、エール系のビールが特に人気を集めています。

ペールエール:香り豊かでバランスの良い味わい

ペールエールは、ホップの華やかな香りと適度な苦み、モルトの甘みがバランスよく調和したビールです。代表的なものに、イギリス発祥の「バス・ペールエール」や、アメリカの「シエラネバダ・ペールエール」などがあります。クセが少なく、クラフトビール初心者にもおすすめのスタイルです。

IPA(インディア・ペールエール):ホップの苦みが特徴

IPAは、ペールエールをベースにホップを大量に使用したビールで、強い苦みと柑橘系の香りが特徴です。もともとは、19世紀にイギリスからインドへ輸送する際に、防腐効果を高めるためにホップを多く使ったことが起源とされています。最近ではアメリカンIPAやヘイジーIPAなど、さまざまなバリエーションが生まれています。特にホップの香りが際立つ「ヘイジーIPA」は、フルーティーで飲みやすく、人気が高まっています。

スタウト&ポーター:黒ビールの濃厚な魅力

スタウトとポーターは、ローストした麦芽を使用した黒ビールで、香ばしい風味とコクのある味わいが特徴です。スタウトはギネスビールで知られるクリーミーな口当たりのものが多く、ポーターはやや軽めの飲み口で親しみやすいビールです。コーヒーやチョコレートのような香ばしさがあり、デザートとの相性も抜群です。

日本のクラフトビールの特徴と人気銘柄

日本では、1994年の酒税法改正により小規模醸造が可能になったことで、クラフトビールが発展しました。地元の食材や伝統技術を生かした個性的なビールが各地で誕生し、地域ごとのユニークなビール文化が育まれています。

地域ごとのユニークなビール

日本のクラフトビールは、その土地の特産品を活かしたものが多いのが特徴です。例えば、静岡の「ベアードブルーイング」はフルーツを使ったフルーティーなエールを得意とし、長野の「ヤッホーブルーイング」はユニークなネーミングの「よなよなエール」や「水曜日のネコ」などで人気を集めています。

近年注目のクラフトブルワリー

最近では、「伊勢角屋麦酒」や「湘南ビール」、「忽布古丹醸造」などのブルワリーが注目を集めています。特にIPA系のビールは、日本のクラフトビールシーンでも大きなトレンドとなっています。

まとめ

ビールには、ラガー系とエール系を中心にさまざまな種類があり、それぞれに個性的な魅力があります。すっきり爽快なピルスナー、濃厚な黒ビール、香り豊かなIPAなど、自分の好みに合ったビールを見つけることで、さらにビールの楽しみが広がります。日本のクラフトビール市場も年々進化しており、新たな味わいとの出会いが楽しめるのも魅力のひとつです。これを機に、ぜひ自分好みのビールを探してみてください!

4. ビールの美味しい飲み方&楽しみ方

ビールは、ただ冷やして飲むだけではなく、温度管理や注ぎ方、グラスの選び方によって、味わいや香りが大きく変わります。また、居酒屋やビアバーでの楽しみ方を知ることで、より一層ビールを満喫できます。本章では、ビールの美味しい飲み方と楽しみ方について詳しく解説します。

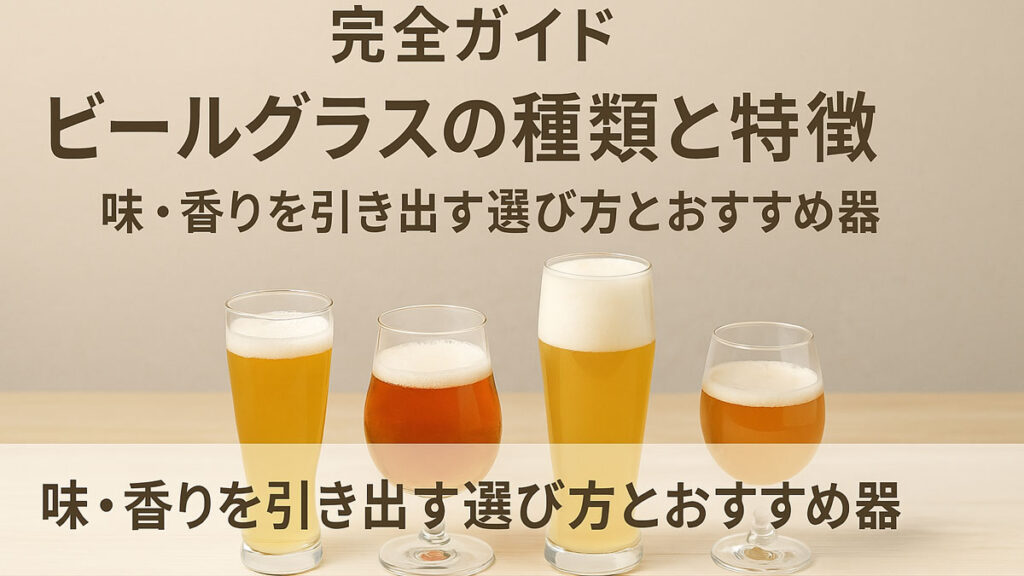

ビールの適温とグラスの選び方

ビールの美味しさを最大限に引き出すためには、適切な温度で飲むことが重要です。一般的に、日本の大手メーカーのラガービールは4〜6℃が適温とされており、しっかり冷やすことでキレのある爽快なのどごしを楽しめます。しかし、すべてのビールが冷やせば美味しいわけではありません。

エール系のビールは、常温発酵で作られているため、やや高めの温度(10〜15℃)で飲むのが理想的です。特にIPAやスタウトのような香り豊かなビールは、冷やしすぎると香りが感じにくくなるため注意が必要です。

また、グラスの形状もビールの味わいに影響を与えます。例えば、ピルスナーには細長い「ピルスナーグラス」、エールには香りを楽しめる「チューリップグラス」や「パイントグラス」が適しています。ビールの種類に合ったグラスを選ぶことで、風味をより引き立てることができます。

泡の作り方で変わる口当たり

ビールの泡には、炭酸を閉じ込めて長持ちさせる役割や、口当たりをまろやかにする効果があります。適度な泡を作ることで、ビールの風味が引き立ち、雑味のない美味しさを楽しめます。

適切な泡を作るコツは、グラスにビールを注ぐ際に一度高い位置から注ぎ、泡をしっかり立てることです。その後、ゆっくりとグラスの縁に沿わせるように注ぐことで、きめ細かい泡を作ることができます。理想的な泡の比率は、ビール7割・泡3割とされており、このバランスを意識すると美しい見た目と滑らかな口当たりを実現できます。

また、グラスの清潔さも泡立ちに影響します。脂分や汚れが付着していると泡がすぐに消えてしまうため、ビール用のグラスは専用の洗剤やお湯ですすいでしっかり管理することが大切です。

家で楽しむ!美味しいビールの注ぎ方

自宅でビールを楽しむ際にも、正しい注ぎ方を意識するだけで、いつものビールがワンランク上の味わいになります。

基本の注ぎ方(2回注ぎ)

- グラスを傾けて高めの位置から勢いよく注ぐ(最初は泡をしっかり立てる)

- 泡が落ち着いたら、グラスを垂直にしながらゆっくり注ぐ(炭酸を逃さずに残す)

この方法によって、炭酸の刺激を抑えつつ、クリーミーな泡を作ることができます。

瓶ビールの注ぎ方

瓶ビールを注ぐ際は、最初に一度軽くグラスに注ぎ、ビールの香りを立たせるのがポイントです。グラスの縁に沿って静かに注ぐことで、炭酸が抜けにくくなり、ビール本来の味わいを保つことができます。

缶ビールを美味しく飲む方法

缶ビールをそのまま飲むと、アルミの風味が影響するため、グラスに注ぐのがおすすめです。また、「缶ビールを少し振ってから開ける」と、泡が細かくなり、よりクリーミーな口当たりを楽しむことができます。ただし、振りすぎると吹きこぼれるため、注意が必要です。

居酒屋やビアバーでの楽しみ方

ビールは自宅で楽しむだけでなく、居酒屋やビアバーで飲むと、また違った魅力を味わうことができます。お店ならではの生ビールの新鮮さや、料理とのペアリングを楽しむのも醍醐味のひとつです。

樽生ビールの美味しさを味わう

居酒屋やビアバーでは、瓶や缶ではなく、サーバーから注がれる「樽生ビール」を楽しむことができます。樽生ビールは適切な温度管理がされており、鮮度が高いため、クリアでフレッシュな味わいが特徴です。特に、泡がしっかりと立ったビールは、なめらかな口当たりと香りの広がりを感じられます。

ビールと料理のペアリングを楽しむ

居酒屋では、ビールと料理の相性を楽しむのもおすすめです。例えば、ピルスナーは唐揚げや焼き鳥とよく合い、IPAはスパイシーな料理やチーズとの相性が抜群です。また、スタウトのような黒ビールは、デザートやチョコレートと合わせることで、意外なマリアージュを楽しむことができます。

クラフトビール専門店で新たな味を発見

近年、クラフトビール専門のビアバーが増えており、国内外のさまざまなスタイルのビールを楽しむことができます。特に、タップ(樽生)で提供されるクラフトビールは、醸造所から直接届けられるため、新鮮な味わいを楽しめるのが魅力です。

まとめ

ビールの美味しさを最大限に引き出すためには、適温やグラスの選び方、注ぎ方を意識することが大切です。さらに、居酒屋やビアバーでは、樽生ビールの新鮮な味わいや料理とのペアリングを楽しむことで、より深くビールの魅力を味わえます。

自宅でのリラックスタイムに、またはお店で仲間と楽しむひとときに、ぜひ今回のポイントを活かして、最高の一杯を堪能してみてください!

ビールをもっと美味しく飲みたい方必見!本記事では、ビールの適温・注ぎ方・グラス選び・ペアリングのコツをプロの視点で解説。正しい飲み方を知れば、いつものビールが驚くほど美味しく!自宅で極上の一杯を楽しむ方法を学びましょう。

5. ビールと料理のペアリング術

ビールは、その種類によってさまざまな料理との相性があり、適切に組み合わせることで、味わいが一層引き立ちます。日本では、焼き鳥やラーメンといった定番の和食から、肉料理、さらにはデザートと組み合わせる楽しみ方もあります。本章では、ビールと料理のペアリングの基本を解説し、自分好みの組み合わせを見つけるヒントを紹介します。

和食×ビールの相性(寿司・焼き鳥・ラーメン)

日本の食文化において、ビールは欠かせない飲み物のひとつです。特に、淡泊な味わいの料理や脂っこい料理との相性がよく、食事を引き立てる役割を果たします。

寿司×ビール:ピルスナーが爽やかにマッチ

寿司のような繊細な味わいの料理には、軽快な口当たりのピルスナーがよく合います。ピルスナーのすっきりとした苦みが魚介の風味を引き立て、のどごしの良さが寿司の余韻を爽やかに整えます。特に、白身魚やエビ、貝類との相性が抜群です。

焼き鳥×ビール:部位ごとに異なるペアリングを楽しむ

焼き鳥は部位によって味わいが異なるため、ビールの選び方にも工夫が必要です。塩味の焼き鳥には、爽快なピルスナーやホワイトエールがよく合い、タレ味の焼き鳥には、コクのあるデュンケルやアンバーエールが相性抜群です。特に、「IPA(インディア・ペールエール)」は、ホップの苦みがタレの甘みと絶妙に調和し、濃厚な味わいを引き立てます。

ラーメン×ビール:スープの種類に合わせる

ラーメンも、スープの種類によってビールの相性が異なります。醤油ラーメンには、軽めのペールエールやピルスナーがマッチし、豚骨ラーメンには、コクのあるボックやダークラガーがよく合います。味噌ラーメンには、麦芽の香ばしさが特徴のアンバーエールがぴったりです。

肉料理・チーズとのマリアージュ

ビールは、肉料理との相性が非常に良く、特にグリル系の料理やスパイスを効かせた料理には、ビールの炭酸が脂っこさを中和し、食欲を引き立てます。

ステーキ×ビール:黒ビールがコクを引き立てる

ジューシーなステーキには、ロースト麦芽の香ばしさが特徴のスタウトやポーターが絶妙にマッチします。特に、「ギネスのようなクリーミーなスタウト」は、肉の旨みを引き立て、後味をすっきりとさせる効果があります。

スパイシーな肉料理×IPA:ホップの香りがスパイスと相性抜群

スパイスを効かせたカレーやタンドリーチキンには、ホップの香りが豊かなIPAが最適です。IPAの苦みと柑橘系の香りが、スパイスの風味と絶妙に絡み合い、刺激的な味わいを楽しめます。

チーズ×ビール:種類ごとの相性を楽しむ

ビールとチーズの組み合わせは、ワインと同じくらい奥が深いものです。

- カマンベールやブリー:クリーミーなチーズには、フルーティーなベルギービール(ホワイトエール)が好相性。

- ブルーチーズ:強い風味のブルーチーズには、甘みのあるバーレーワイン系ビールやスタウトがぴったり。

- チェダーやゴーダ:コクのあるハード系チーズには、アンバーエールやボックが合います。

甘いものとも合う?デザート&ビールの組み合わせ

ビールとデザートのペアリングは意外に思われがちですが、実は相性の良い組み合わせがたくさんあります。特に、甘みのあるビールやロースト麦芽の風味が強いビールは、デザートとの相性が抜群です。

チョコレート×スタウト:大人のデザートタイムにぴったり

チョコレートとスタウトは、まるでコーヒーとチョコのような相性の良さがあります。特に、ビター系のチョコレートには、ローストした麦芽の風味が際立つインペリアルスタウトが最適です。濃厚な味わいが重なり、贅沢なマリアージュを楽しめます。

フルーツタルト×ベルギービール:フルーティーな香りが調和

フルーツタルトやベリー系のデザートには、フルーティーなベルギービール(ランビックやセゾン)がよく合います。フルーツ由来の甘酸っぱさとビールの香りが見事に調和し、爽やかなデザートタイムを演出します。

バニラアイス×ポーター:意外な組み合わせがクセになる

バニラアイスに濃厚なポーターを合わせると、ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙にマッチします。さらに、バニラアイスにスタウトをかける「ビールアフォガート」もおすすめで、新感覚のデザートとして楽しめます。

まとめ

ビールは和食、肉料理、チーズ、さらにはデザートとも絶妙なペアリングを生み出す飲み物です。特に、「ビールの種類に合わせて料理を選ぶ」ことで、より一層美味しさが引き立ちます。

次回ビールを楽しむときは、ぜひ今回紹介したペアリングを試してみてください。新たなお気に入りの組み合わせを発見し、ビールの奥深い魅力を存分に堪能しましょう!

6. ビールの健康効果と注意点

ビールは世界中で親しまれているアルコール飲料ですが、健康への影響について気になる人も多いのではないでしょうか?適量を守れば健康に良い影響を与えることもありますが、飲みすぎるとデメリットもあります。本章では、ビールの栄養成分やダイエットとの関係、適量の目安について詳しく解説します。

適量なら健康に良い?ビールの栄養成分

ビールは主に水、麦芽、ホップ、酵母で作られており、実は栄養成分も含まれています。特に、麦芽由来のビタミンやミネラル、ホップのポリフェノールなどが健康に良いとされています。

1. ビールに含まれる栄養素

- ビタミンB群:麦芽に含まれるビタミンB6やB12は、エネルギー代謝を助け、疲労回復に役立ちます。

- ポリフェノール:ホップに含まれる抗酸化成分で、動脈硬化のリスクを下げる働きがあるとされています。

- 食物繊維:麦芽由来の成分には、水溶性食物繊維が含まれており、腸内環境を整える効果が期待できます。

2. 適量のビールがもたらす健康効果

適度なビールの摂取は、リラックス効果や血行促進に役立つとされています。例えば、ヨーロッパの研究では、適量のアルコール摂取が心血管疾患のリスクを下げる可能性があることが報告されています。ただし、あくまでも「適量」であることが重要です。

ビールとダイエットの関係

「ビールを飲むと太る」とよく言われますが、実際のところはどうなのでしょうか?

1. ビールのカロリーと糖質

ビールのカロリーは100mlあたり約40〜50kcalで、アルコール飲料の中ではそれほど高くありません。しかし、問題は「飲む量」と「一緒に食べるおつまみ」です。ビールは比較的飲みやすいため、つい量が増えてしまいがちです。また、ビールによく合う唐揚げやポテトフライなどの高カロリーなおつまみを一緒に食べることで、摂取カロリーが増えやすくなります。

2. ビール腹の原因とは?

「ビール腹」と呼ばれるお腹周りの脂肪は、実はビールそのものよりも、飲酒による食欲増進が原因であることが多いです。アルコールを摂取すると、食欲を増進させるホルモンが分泌されるため、つい食べすぎてしまいます。これが結果として内臓脂肪の増加につながります。

3. ダイエット中でもビールを楽しむコツ

- 飲む量をコントロールする(1回の飲酒で500ml程度に抑える)

- 低カロリーのビールを選ぶ(糖質オフやライトビールなど)

- おつまみを工夫する(枝豆、刺身、豆腐などヘルシーなものを選ぶ)

適度に楽しめば、ダイエット中でもビールを飲むことは可能です。特に、「糖質オフビール」を選ぶことで、カロリーを抑えながらビールを楽しむことができます。

飲みすぎによるデメリットと適量の目安

ビールには健康に良い側面もありますが、飲みすぎると様々なリスクが生じます。

1. アルコールの過剰摂取による影響

- 肝臓への負担:アルコールは肝臓で分解されるため、過剰摂取すると脂肪肝や肝硬変のリスクが高まります。

- 高血圧・心疾患リスクの増加:大量のアルコール摂取は血圧を上昇させ、動脈硬化を引き起こす可能性があります。

- 睡眠の質の低下:アルコールは一時的に眠気を誘いますが、深い睡眠を妨げるため、長期的には睡眠の質が低下します。

2. 一般的なビールの適量とは?

厚生労働省が推奨する「節度ある適度な飲酒量」は、1日あたり純アルコール量20g程度とされています。これはビールに換算すると**500ml(中瓶1本)**程度です。

また、連日の飲酒は肝臓に負担をかけるため、「休肝日」を設けることも重要です。特に、「週に2日程度の休肝日」をつくることで、肝臓を休めることができ、健康的にお酒を楽しめます。

まとめ

ビールは適量を守れば健康に良い影響を与えることもありますが、飲みすぎると肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。ダイエット中でも飲み方を工夫すれば楽しむことは可能ですし、糖質オフビールなどを活用するのも良い方法です。

大切なのは、「飲む量を意識すること」と「バランスの良い食生活を心がけること」です。健康的にビールを楽しむために、ぜひ適量を守りながら、ビールの美味しさを満喫してください!

7. 日本全国のおすすめビールイベント&ビアガーデン

日本各地では、ビール愛好家にとって魅力的なイベントやビアガーデンが多数開催されています。以下に、特におすすめのビールイベントと季節ごとのビアガーデンをご紹介します。

国内の人気ビールフェスティバル

横浜オクトーバーフェスト

毎年秋に横浜で開催される、日本最大級のビールイベントです。ドイツの伝統的なオクトーバーフェストを再現し、多彩なビールと本格的なドイツ料理を楽しめます。2024年も多くの来場者で賑わいました。

けやきひろば ビール祭り(さいたま新都心)

埼玉県さいたま市で開催されるこのイベントは、全国各地のクラフトビールが一堂に会する場として知られています。多様なビールの飲み比べができ、ビールファンにはたまらないイベントです。

KOBE BEER JAMBOREE

神戸で開催されるこのイベントは、「売り手」にスポットを当てた日本初のビールフェスとして注目を集めています。2025年2月22日(土)23日(日)に神戸国際展示場3号館での開催が予定されています。

Beer Girl

季節ごとのおすすめビアガーデン

夏季限定ビアガーデン

ビアガーデンは日本の夏の風物詩として親しまれています。多くのビアガーデンはゴールデンウィークから9月末頃まで営業しており、屋外での開放的な雰囲気と冷たいビールを楽しむことができます。

ちょうせいさん

秋のビアガーデン

近年では、9月や10月も営業を続けるビアガーデンが増えています。涼しくなった秋の夜長に、テラス席でゆったりとビールを味わうのも格別です。

エンジョイ東京

屋内型ビアガーデン

天候に左右されず、年間を通じてビールを楽しめる屋内型のビアガーデンやビアホールも各地に存在します。特に都市部では、雨天対応の施設やおしゃれな内装のビアホールが人気を博しています。

エンジョイ東京

これらのイベントやビアガーデンは、それぞれ独自の魅力を持っています。訪れる際は、事前に公式サイトや最新情報をチェックし、開催日程やチケット情報を確認することをおすすめします。

ビールイベントやビアガーデンは、季節ごとの楽しみとして多くの人々に愛されています。ぜひ足を運んで、お気に入りのビールや新たな味わいを発見してみてください。

全国のビール好き必見!本記事では、全国のおすすめビアバーやブルワリーをエリア別に紹介。クラフトビールの楽しみ方やイベント情報、家庭でのビールの選び方まで徹底解説します。自分好みのビールが見つかる情報満載!2025年最新のビールトレンドをチェックしよう!

8. まとめ:あなたにぴったりのビールを見つけよう!

ビールには多種多様な種類があり、飲み方や楽しみ方もさまざまです。本記事を通じて、ビールの歴史や種類、飲み方のポイントを解説してきました。最後に、これまでの内容を振り返りながら、初心者におすすめのビールや今後のトレンドについてご紹介します。

ビールの種類と楽しみ方をおさらい

ビールは大きく分けて「ラガー系」と「エール系」の2種類に分類されます。

- ラガー系ビール(低温発酵)

- ピルスナー:すっきり爽快で日本の定番

- デュンケル:まろやかで麦のコクが楽しめる

- ボック:アルコール度数が高く、濃厚な味わい

- エール系ビール(常温発酵)

- ペールエール:香り豊かでバランスが良い

- IPA(インディア・ペールエール):ホップの苦みと香りが特徴

- スタウト&ポーター:ロースト香が魅力の黒ビール

また、ビールの美味しさを引き出すためには、適切な温度管理やグラス選びが大切です。ピルスナーはよく冷やして(4~6℃)、IPAやスタウトはやや高めの温度(10~15℃)で飲むと、より風味が際立ちます。

さらに、ビールと料理のペアリングを楽しむことで、味わいの幅が広がります。焼き鳥にはピルスナー、ステーキにはスタウト、チョコレートにはポーターなど、相性の良い組み合わせを見つけるのも楽しいポイントです。

初心者におすすめのビール3選

ビールの種類が多すぎてどれを選べばいいか迷う方もいるかもしれません。そこで、ビール初心者におすすめの銘柄を3つ紹介します。

1. キリン一番搾り(ピルスナー)

日本の定番ビールのひとつで、麦の旨味がしっかり感じられながらも、すっきりとした後味が特徴です。どんな料理とも合わせやすく、ビール初心者にも飲みやすい一本です。

2. よなよなエール(ペールエール)

クラフトビール初心者におすすめのエールビール。フルーティーな香りとほのかな甘みがあり、苦みも控えめで飲みやすいのが特徴です。ビールの奥深さを知るきっかけとして最適です。

3. ギネス(スタウト)

黒ビールに挑戦したい人におすすめ。クリーミーな泡とローストした麦芽の香ばしさが楽しめます。ビターな味わいがチョコレートやナッツともよく合い、食後の一杯にも最適です。

「ビール初心者にはピルスナー、エール、スタウトの3種類を試してみるのがおすすめ!」ということを覚えておくと、飲み比べの際に参考になるでしょう。

これからのビールトレンドをチェック!

ビール市場は常に進化しており、新しいスタイルやトレンドが次々と生まれています。これからのビールの楽しみ方として注目したいポイントをいくつか紹介します。

1. クラフトビールのさらなる進化

クラフトビールブームは依然として続いており、全国各地で個性的なブルワリーが誕生しています。特に、地元の食材や伝統技術を活かした「ご当地ビール」が増えており、日本ならではの風味を楽しめる機会が増えています。

2. ヘイジーIPAの人気拡大

近年特に注目されているのが「ヘイジーIPA」。濁りのある見た目と、ジューシーでフルーティーな味わいが特徴で、苦みが控えめなのでIPA初心者にもおすすめです。

3. 低アルコール&ノンアルコールビールの進化

健康志向の高まりにより、低アルコールビールやノンアルコールビールの品質が向上しています。最近では、ノンアルコールでもしっかりとしたビールの風味を楽しめる商品が増えており、飲酒量を気にする人にも選択肢が広がっています。

4. 環境に配慮したサステナブルビール

環境意識の高まりとともに、エコフレンドリーなビールの開発も進んでいます。例えば、廃棄予定のパンを活用したビールや、二酸化炭素排出を抑えた醸造プロセスを採用するブルワリーが増えており、今後の動向が注目されています。

まとめ

ビールは、種類や飲み方によってまったく異なる魅力を持つ飲み物です。すっきりとしたピルスナー、香り豊かなエール、濃厚なスタウトなど、さまざまなスタイルを楽しみながら、自分にぴったりのビールを見つけてみましょう。

初心者には、キリン一番搾り(ピルスナー)、よなよなエール(ペールエール)、ギネス(スタウト)の3つが特におすすめです。また、クラフトビールや低アルコールビールの進化など、今後のトレンドにも注目しながら、ビールの世界をさらに楽しんでみてください。

「自分好みのビールを見つけることが、ビールの楽しみ方を深める第一歩!」です。ぜひ、いろいろな種類のビールを試して、お気に入りの一杯を見つけてください!

世界各地のビール文化や特徴、人気銘柄を徹底解説!初心者にもわかりやすく、日本との違いや自宅で楽しむ方法も紹介。この記事を読めば、ビールの魅力を深く知り、新しい楽しみ方を見つけられます。